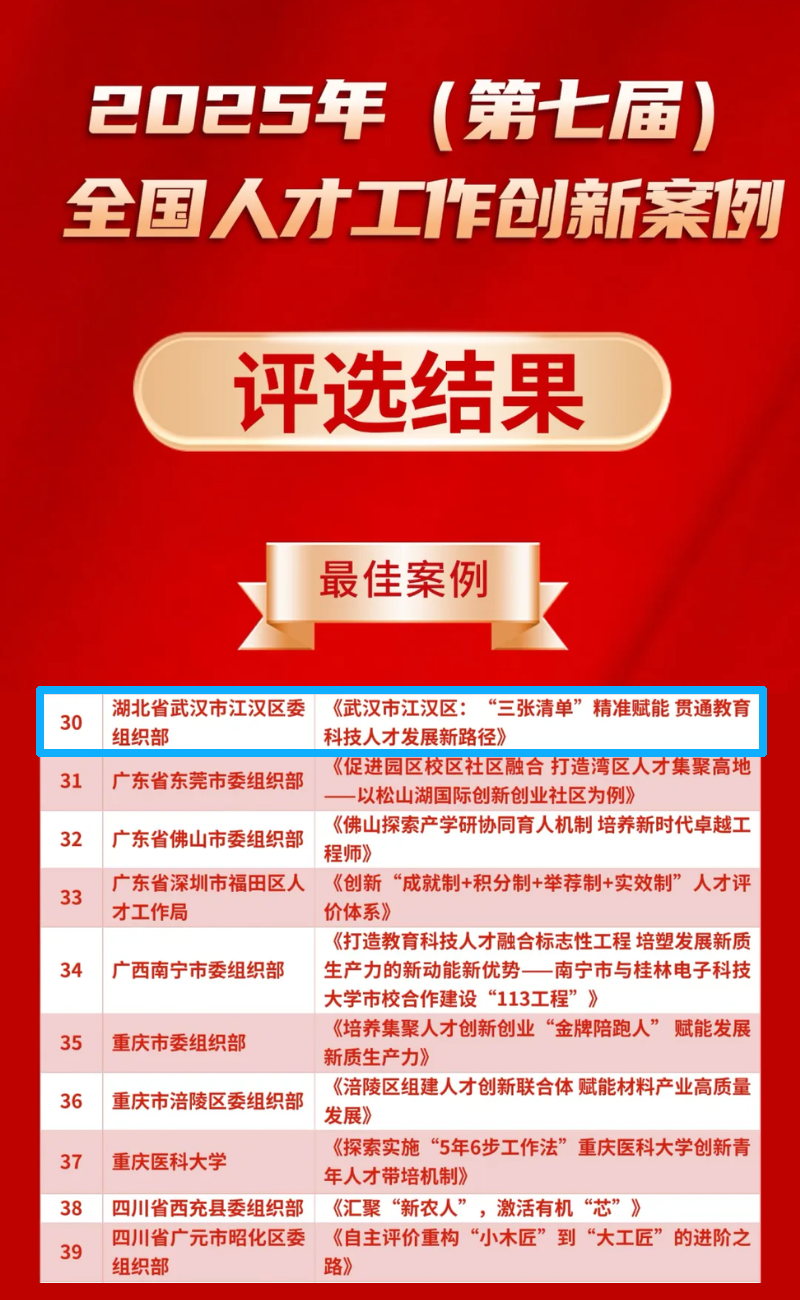

喜报!江汉人才工作案例获评2025年(第七届)全国人才工作创新案例最佳案例

近日,中国人才杂志社“2025年(第七届)全国人才工作创新案例征集评选活动”结果揭晓,共评出优秀组织单位12个、最佳案例50篇、优秀案例100篇。其中由江汉区委组织部申报的《武汉市江汉区:“三张清单”精准赋能 贯通教育科技人才发展新路径》为湖北省唯一获评“最佳案例”的作品。

武汉市江汉区:“三张清单”精准赋能 贯通教育科技人才发展新路径

面对区域经济高质量发展的迫切要求,武汉市江汉区锚定建设“金融强区”“商贸物流核心区”“商务服务集聚区”“文旅消费活力区”的战略蓝图,深刻认识到人才是驱动创新的核心引擎。然而,发展进程中区内民营企业普遍遭遇引才渠道匮乏、高层次人才稀缺、引才资源有限的现实困境。更深层次的挑战在于,武汉市内虽坐拥武汉大学、华中科技大学等25所高校的丰厚科教资源“富矿”,却未能有效转化为支撑产业升级的澎湃动能;虽有政策扶持,但供给与企业实际需求间存在显著错位;产学研协同愿景虽强,却缺乏高效的对接转化机制。这些结构性矛盾,凸显了传统人才工作模式在精准性、协同性和实效性上的短板,亟需一场以机制创新破解教育、科技、人才融合发展瓶颈的系统性变革。

精准绘制图谱 构建动态需求“三张清单”

江汉区以区委人才工作领导小组为核心引擎,坚持党管人才原则,聚焦产业需求靶心,创新构建起动态更新的“三张清单”需求库,为精准引育奠定坚实根基。

围绕打造现代产业高地的目标,领导小组牵头对区内508家重点民营企业及高潜力初创团队进行了深度摸排,系统梳理各产业青年人才缺口和高层次人才需求的核心要素,形成了一份翔实具体的“产业清单(需求库)”,清晰勾勒出区域发展的人才需求图谱。同时,全面盘点辖区25所在汉高校的优势学科布局、在培人才结构特点及应届毕业生规模流向,绘制出脉络清晰的“高校清单(供给库)”,打通了人才供给端的“信息孤岛”。更进一步,深入整合全区高层次专家、杰出校友网络、活跃技术经理人等智力资源,打造了丰富多元的“人才清单(资源库)”。这三张清单并非静态档案,而是互联互通、实时更新的动态数据库,共同构成了区域人才供需精准匹配的智慧基石。

靶向链接资源 打造协同引育“强磁场”

充分发挥区委人才工作领导小组“中枢”统筹作用,依据“三张清单”信息精准导航,按需分类明确责任部门,搭建起高效的“校企地”协同引才平台。

一方面,高频次、精准化组织“就在武汉、创赢未来”、“名校人才直通车”等线上线下融合的专场招聘活动,累计举办82场,成功将契合企业需求的优秀高校毕业生精准输送到民营企业一线,有效缓解了基础人才缺口。另一方面,敏锐聚焦人工智能赋能、金融科技等前沿与热点领域,精心策划举办高层次人才“火花荟”品牌活动6场。活动突破传统模式,定向邀约民营企业决策高管、高校就业负责人、有影响力的资深校友、专业投资经理等多元主体深度参与。通过沉浸式政策深度解读、前沿领域典型案例剖析研讨、闭门式经验坦诚交流等多种形式,有效促成了9项“订单式”人才培养项目实质性落地,推动了区域人才发展基金与4个具有高成长潜力的初创团队达成投资意向。尤为显著的是,通过“以才引才、以情聚才”,成功引进人工智能、金融工程等领域急需的博士及海外高端人才330余名,显著提升了区域人才金字塔的顶端厚度。

政策集成供给 构筑立体支持“政策网”

江汉区建立“三张清单”需求响应与政策评估的闭环机制,针对长期存在的共性及行业性引才聚才难题,持续优化升级政策工具箱,精心构筑“3+11”人才政策矩阵。

区委人才办牵头,聚焦普遍性瓶颈,制定出台多项基础性政策框架,为破解引才聚才共性问题提供制度保障。同时,精准指导商贸流通、法律服务业、人力资源服务业等11个重点行业主管部门,结合行业特性与痛点,出台“手术刀”式精准配套措施。例如,金融业推出“顶尖金融人才引进计划”,法律服务业实施“涉外律师”引进政策,有效破解了行业特有的引才难题。在政策落地“最后一公里”,系统重塑区级人才专项实施机制,创新推行“集中申报”与“即来即享”双轨并行的申报模式。大胆探索“先授头衔、落地兑现”“重点倾斜、企业自主评定”等柔性化、市场化机制。这些举措显著提升了政策响应的速度与企业的适配度,申报举荐名额向民营企业倾斜幅度大幅提升,政策牵引民营经济“双招双引”的效能得到切实激活。

人才活水奔涌 激荡区域发展新动能

“三张清单”机制的实施,有效贯通了教育基础培养、科技前沿突破与人才创新活力之间的堵点,为区域发展注入了强劲动能。

人才引育实现量与质的双突破。依托精准的需求库与高效的对接平台,人才供需匹配效率显著提升。累计为民营企业精准引进高校毕业生超过2.7万名,其中硕士、博士及海外高层次人才占比实现显著跃升。特别是成功引进包括330余名博士及海外专家在内的人工智能、金融科技等关键领域高端人才,有力填补了产业发展的人才缺口,优化了人才结构。

民营经济活力与人才生态双优化。“3+11”政策矩阵的精准滴灌,结合申报流程的显著优化(便利性提升约70%),极大激发了民营企业引才用才的主体活力。数据显示,由民营企业主导引进的人才占比已突破85%。人才满意度调查结果亮眼,对区域政策环境与职业发展平台的认可度高达92%。人才生态的持续优化直接转化为企业竞争力,近三年区域内新增省级以上“专精特新”民营企业数量实现高速增长,人才生态已成为江汉区最核心的区域竞争力之一。

机制创新引领 探索融合改革新模式

江汉区的生动实践,为统筹推进教育、科技、人才体制机制一体改革提供了宝贵的地方经验,其核心启示在于:

精准锚定是破局之钥。“三张清单”机制成功实现了人才工作从“大水漫灌”向“精准滴灌”的模式转变。坚持以产业发展的真实需求为原点,动态绘制、实时更新人才供需图谱,确保引才方向与区域发展主轴高度契合、同频共振。这要求建立常态化、制度化的需求与资源摸排机制,确保政策制定与具体行动始终紧贴产业发展,精准回应市场主体的核心诉求。

协同联动是融合之桥。通过强化区委人才工作领导小组的统筹协调,有效打破了部门条块分割、校企信息壁垒、地域资源限制的“孤岛效应”,构建起“需求-供给-资源”高效流转、价值共创的区域人才生态圈。“火花荟”等平台的成功证明,只有创造性地搭建多元主体深度互动、知识共享、利益联结的场景,才能真正激活教育、科技、人才融合发展的“化学反应”,使人才智慧、技术创新与金融资本在区域高质量发展的进程中汇聚成强大合力。

体系施策是生效之基。“3+11”人才政策矩阵是区级层面设计与行业部门探索有机结合的案例。基础性政策框架着力解决普遍性、基础性难题,为人才工作提供稳定预期;行业性细则则如同“手术刀”,精准切入不同行业的特性痛点;配合“双轨道”申报、“先授头衔后兑现”等灵活机制,共同编织了一张多层次、立体化、操作性强的政策支持网络。有效的政策供给必须兼具原则性与灵活性,既要有统一的框架保障公平公正,又要为满足不同行业、不同发展阶段市场主体的差异化需求预留足够空间,并通过持续简化流程、创新政策兑现方式,不断提升人才和用人主体的获得感与满意度。

市场主导是活力之源。“三张清单”一个鲜明特点是显著向民营企业倾斜政策资源,充分尊重其用人自主权,着力发挥市场在人才资源配置中的决定性作用。人才发展基金对初创团队的市场化遴选与投资决策,更是将政府的战略引导与市场的效率逻辑、风险偏好进行了深度结合。必须善用、巧用市场力量,政府的角色要从传统的“主导者”向更精准的“引导者”和更高效的“服务者”转变,通过营造良好生态、搭建优质平台、提供有效制度供给,充分释放微观主体的创新活力。

2、点击“通讯录”——“添加”——“查找公众账号”,搜索框内输入“江汉之声”即可添加为微信好友。

鄂公网安备 42010302000667号

鄂公网安备 42010302000667号