“水中大熊猫”桃花水母喜现江汉湖泊!

你最近去小南湖公园了吗?有没有观察到,湖中住进了一群身体近乎透明、上下浮动的“水中大熊猫”!

9月23日,中国科学院南京地理与湖泊研究所正式鉴定报告显示,小南湖发现的浮游生物确定为索氏桃花水母!

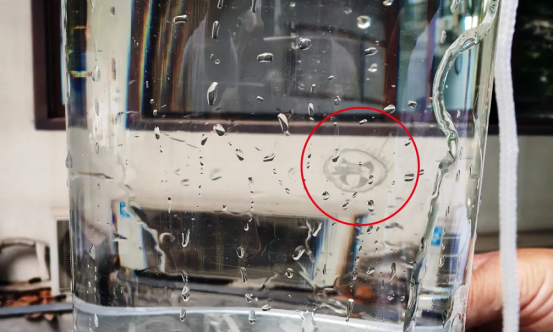

日前,江汉区湖泊管理所工作人员在巡湖时发现,小南湖水域中出现疑似为水母的透明伞状浮游生物,硬币大小,成群出现,中午气温升高时尤其明显。

工作人员拍摄视频截图。

到底是不是水母?为何会出现?江汉区水务和湖泊局立即联系相关科研院所一探究竟。

9月18日,江汉区水务和湖泊局特邀湖北省水利水电科学研究院水生态修复首席专家康玉辉博士来到小南湖水域进行采样分析,初步鉴定为桃花水母,随后,送南京进行专业技术检测。

“水母不是都在海里吗?”“会不会有毒呀?”“从哪儿来的?”取样过程中,不少逛公园的市民驻足围观并提出疑问。

康博士解释道,“桃花水母存在于水质清洁的淡水环境,可能是通过水生植物、鸟类等携带休眠体或水螅体进入了小南湖水域,漂浮在水面能被看到的,都是已成熟甚至已经走到了生命的末端。其触手有微毒,请大家静静观赏不要轻易捕捞。”

据悉,桃花水母是全球唯一生活在淡水中的水母类群,通常生活在清洁的江河、湖泊之中,对水质要求很高,素有“水中大熊猫”之称。作为一种原始低等的无脊椎动物,它最早诞生于5.5亿年前,以自己独特的生命形成记录着地球生命的发展历程,也是名副其实的“活化石”。

本次在小南湖发现的索氏桃花水母为桃花水母属的濒危物种,该物种对水温、酸碱度和溶氧量都有严格要求,具有重要的生态指示意义。

作为大型城市中心城区,近年来江汉区首次发现这一濒危水生物种,证明了小南湖这片城市中心的“绿肺”水域生态环境得到显著改善。

位于江汉北路和台北路之间的小南湖属江城水域面积最小城中湖泊,现有水域面积3.5公顷,岸线长度1.4千米,常年平均水深2米,受城市建成区包围影响,湖泊自净能力较弱,抵抗外界污染风险的能力也相对较差。如何改善小南湖水质、提升生态功能,一直是江汉区湖泊管理工作的重点。

近年来,江汉区水务和湖泊局主动转变养护思路,积极探索湖泊养护向生态化转型的路径。通过加强湖泊水质监测、优化水生植物养护方式、建立水草堆放场等一系列生态治理措施,小南湖的水域生态系统逐步完善。目前,小南湖已形成了稳定的水生植被群落,水域内的水生动物以鳙鱼、花鲢、鲫鱼、黑鱼、草鱼、贝螺等为主,这些生物不仅丰富了生态链,还能通过摄食浮游生物、有机碎屑等,辅助改善水质。

持续的生态投入终见成效。监测数据显示,小南湖水质已稳定达到地表水IV类标准,满足湖泊水质管理目标,部分月度水质达到了更高的Ⅲ类水标准。而此次桃花水母的“现身”,无疑为这份成绩单增添了最具说服力的“生态认证”,也让市民切实感受到了城市中心水域生态环境的向好变化。

2、点击“通讯录”——“添加”——“查找公众账号”,搜索框内输入“江汉之声”即可添加为微信好友。

鄂公网安备 42010302000667号

鄂公网安备 42010302000667号